Matteo Paladin, difensore del Novara a cavallo fra gli anni ’80 e ’90 divenuto poi allenatore tra le altre squadre anche di Omegna e attualmente del Sizzano. Ha anche allenato le giovanili di Pro Vercelli e Novara e per un anno anche della

Juventus.

Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia

Matteo Paladin, difensore del Novara a cavallo fra gli anni ’80 e ’90 divenuto poi allenatore tra le altre squadre anche di Omegna e attualmente del Sizzano. Ha anche allenato le giovanili di Pro Vercelli e Novara e per un anno anche della

Juventus.

Con le sue 516 presenze in maglia azzurra, rappresenta il record di fedeltà sicuramente imbattibile. La sua figura alta, la sua calvizie già in età giovanile ne hanno fatto un personaggio ancor prima che raggiungesse l’incredibile record che ben pochi possono vantare (Boniperti, Baresi F., e pochi altri) di aver vestito per così lungo tempo solo una casacca, quella azzurra del Novara. Nini, profugo della Dalmazia, nella folgore della sua carriera ha ricevuto offerte allettanti per giocare in serie A, ma lui ha sempre rifiutato con orgoglio rimanendo al Novara. Si era parlato di un interessamento della Roma. Sta di fatto che Udovicich a Novara e nel Novara si trovava bene e mai ha voluto abbandonare la sua città adottiva. Poche parole e tanti fatti sembrava il suo motto, sta di fatto che sotto il Nini si fermarono punte del calibro di Graziani, Pulici, Pruzzo, Anastasi e tanti altri.

E così con foto e documenti raccolti dall’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola “Piero Fornara” ei testi del dott. Antonio Leone possiamo ripercorrere quale era la vita dei nostri connazionali nella caserma Perrone prima e nel villaggio Dalmazia successivamente.

Grazie poi alla collaborazione tra Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia e Fondazione Castello in questo viaggio della memoria, ci sono anche i documenti e le foto di coloro che in quegli anni, nella loro primissima giovinezza, si ritrovarono in una nuova città: foto dei loro album di famiglia, le foto portate con sé per ricordare le origini e coloro che hanno lasciato indietro.

Per aiutare a ricostruire le storie di queste foto, durante il periodo della mostra chi riconoscerà un volto o un luogo potrà scrivere i dettagli, la storia dietro la foto appunto, negli appositi spazi.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per uno dei suoi interventi nella Giornata del Ricordo ha sottolineato come “oggi il vero avversario da battere più forte e più insidioso, è quello dell’indifferenza, del disinteresse, della noncuranza, che si nutrono spesso della mancata conoscenza della storia e degli eventi”.

Proprio con questa mostra speriamo di mettere un piccolo ma importante tassello nella battaglia contro quell’avversario insidioso a cui si riferiva il Presidente della Repubblica e aiutare a far conoscere questa parte della storia dell’esodo giuliano-dalmata: la fine di un viaggio tragico ma che rappresenta l’inizio di una vita nuova nella Patria che avevano così fortemente scelto e soprattutto nella città che li ha accolti.

Il 19 gennaio 1958, Mons. Poletti, inaugura e apre al culto la “Chiesetta provvisoria”al centro del Villaggio.

All’inizio non esiste una chiesa: sarà il Seminario ad ospitare, per le messe e l’oratorio i nuovi arrivati. Nel 1957 si provvede alla costruzione di una Cappella che avrebbe dovuto essere provvisoria su un’area presa in affitto dall’Amministrazione Comunale.

Con l’inaugurazione della nuova Chiesa nel 1970 le funzioni religiose della “Chiesetta” vengono interrotte e l’edificio reso al Comune di Novara. I giovani volontari del Villaggio nel 1976 volendo recuperare la struttura da utilizzare per varie attività ricreative e culturali, sotto la guida del geometra Lucio Cardinali, ottenendo i materiali dall’amministrazione comunale per la ristrutturazione del controsoffitto, del basamento delle colonne e altri ritocchi,i misero la loro manodopera e tempo libero sotto il controllo del capomastro signor Palmiro Pili. Questo’ ricorda Giuseppe Ricotta, per gli amici del villaggio “Ciccio”, essendo stato egli stesso uno di quei giovani insieme a Giuliano Koten, Nicola Casciano, Giorgio Facchin, Tonino Lioi, Cristiano Macini, Nardino Germano.

La Parrocchia della Sacra Famiglia

Viene eretta Parrocchia a pieno titolo il 1° settembre 1962 conservando il titolo “Sacra Famiglia” perché, afferma ancora don Teresio, già la cappella del Campo profughi era intitolata alla S. Famiglia.

Gli abitanti che per primi si sono stanziati al Villaggio provengono da zone molto diverse: Quarnaro, Romania, Grecia, Turchia, Libia, Tunisia, e persino Bulgaria e Ungheria. La maggior parte di loro, però, è originaria di Istria e Dalmazia. L’Istria ha sempre vissuto la presenza di popolazioni ed etnie diverse in un equilibrio delicato che si rompe quando, durante gli anni della occupazione da parte della dittatura fascista italiana, viene promossa una politica di italianizzazione a scapito della componente slava. Passata dopo l’8 settembre 1943 sotto l’amministrazione del Reich tedesco, nella primavera del 1945 viene occupata dalle truppe jugoslave di Tito, che inizia una eliminazione ed epurazione sistematica della popolazione italiana, accusata di essere avversa al suo regime. Si accentua da questo momento un vero e proprio esodo, già parzialmente iniziato nel 1943, che assume il carattere di una migrazione forzata e di una espulsione di massa della componente italiana della popolazione. Si calcola che a partire dal ’43 fino al ’56, circa 280.000/350.000 esuli siano giunti in Italia. Inizialmente sono accolti nei centri di raccolta e nei campi profughi, di solito edifici in disuso quali caserme, scuole, ospedali, conventi, talvolta addirittura ex campi di sterminio quali la Risiera di San Sabba a Trieste. In Piemonte vengono istituiti tre campi, a Torino, a Tortona e a Novara. La Caserma Perrone di Novara diventa centro di raccolta per profughi nel settembre del ’45. Tra il 1946 e il giugno del 1956, quando il campo chiude i battenti, ospita mediamente dalle 1000 alle 1100 persone. Gli enti assistenziali si occupano di corrispondere ai profughi sussidi in denaro, forniture alimentari e generi di prima necessità, tuttavia il disagio resta comunque grande. Le condizioni non sono certo ottimali: interi nuclei familiari sono ospitati in spazi ridotti, in situazioni di promiscuità e in condizioni igieniche precarie. Nel campo sono presenti un’infermeria, un asilo, una scuola elementare e una cappella, oltre ad una serie di attività commerciali gestite dai profughi stessi. La vita quotidiana è scandita con grande precisione dalla Direzione del Campo. I profughi devono sottostare ad un regolamento rigido che prevede per ognuno compiti e turni per le varie attività. Non possono uscire la sera, se non con il permesso del Commissario e comunque il Campo chiude alle 23. Questo non facilita certo l’integrazione con gli abitanti della città! Nel ’52 un piano governativo di edilizia nazionale dà l’avvio alla edificazione di quartieri da destinare ai profughi. Si tratta in genere di strutture periferiche dislocate in aree scarsamente abitate delle città che avrebbero dovuto consentire alle famiglie ospitate il mantenimento di usi e tradizioni dei luoghi abbandonati. A Novara l’area scelta è quella della periferia sud, tra il rione Cittadella e il Torrion Quartara. Il 3 ottobre del ’54 viene posata la prima pietra del Villaggio Dalmazia.

Tutto nasce quando, nel 1956, si insediano nel Villaggio Dalmazia le famiglie dei profughi dell’Istria e Dalmazia e quelle “rimpatriate” dell’est europeo (Romania, Bulgaria, Grecia, Turchia, Tunisia, Grecia…) che erano state fino a quel momento ospiti del Centro di Raccolta situato nella Caserma Perrone. Se si parla con coloro che hanno vissuto questa esperienza, si ha l’immagine di una situazione precaria e disagiata. I nuclei familiari vivevano in spazi ristretti, a volte le camerate della caserma divise semplicemente da coperte che fungevano da pareti, con molti servizi in comune. È facile capire come la privacy non esistesse e come abitudini differenti fossero causa di tensioni tra le famiglie e i diversi gruppi. Una situazione che impedisce il crearsi di una vera comunità, perché le difficoltà della promiscuità hanno sovente il sopravvento anche sulla necessità di una solidarietà che aiuti tutte queste persone, sradicate dai loro luoghi d’origine e che si trovano a vivere in un ambiente, se non ostile, certo non molto accogliente. Dice Ausilia Zanghirella: «Per noi era bello essere tutti insieme, giocavamo, ci divertivamo!». E la stessa cosa sottolinea Giuliano Koten: «C’erano i giochi insieme, i canti, le suore che ci ricreavano una sorta di oratorio!». Le suore appunto! sono loro a cui si dev la prima attività pastorale tra i profughi. Suor Florida e Suor Maria Giacinta saranno figure importanti nella formazione di questa comunità. Suor Maria Giacinta è molto giovane quando viene inviata alla Caserma Perrone per quella che lei definisce una “esperienza di vita coi profughi”. «Io avevo appena finito il noviziato e molti dei profughi sono venuti a Mortara per accompagnarmi nel giorno della mia professione. Per loro, io e Suor Florida eravamo un punto di riferimento. Noi vivevamo con loro, condividendo in pieno la loro vita». Scriverà più tardi Elda Ghira «Ricordo le panche sotto i platani e loro curavano le nostre bambine nel ricamo, nei lavori e poi, la preparazione religiosa, i canti, i giochi, le feste, le recite, le gite, sempre con noi e senza limitazione di tempo. Sì hanno mangiato, bevuto, dormito poco e tanto, tanto lavorato». Sono le suore la presenza continua a cui tutti fanno riferimento, a cui si possono confidare preoccupazioni e speranze, che tutti trovano sempre disponibili in qualsiasi momento lieto o doloroso. Sarà per questo che al momento del trasferimento nelle nuove case del Villaggio Dalmazia i profughi si batteranno perché anche le suore possano seguirli.Il villaggio Dalmazia: Una nuova casa per i

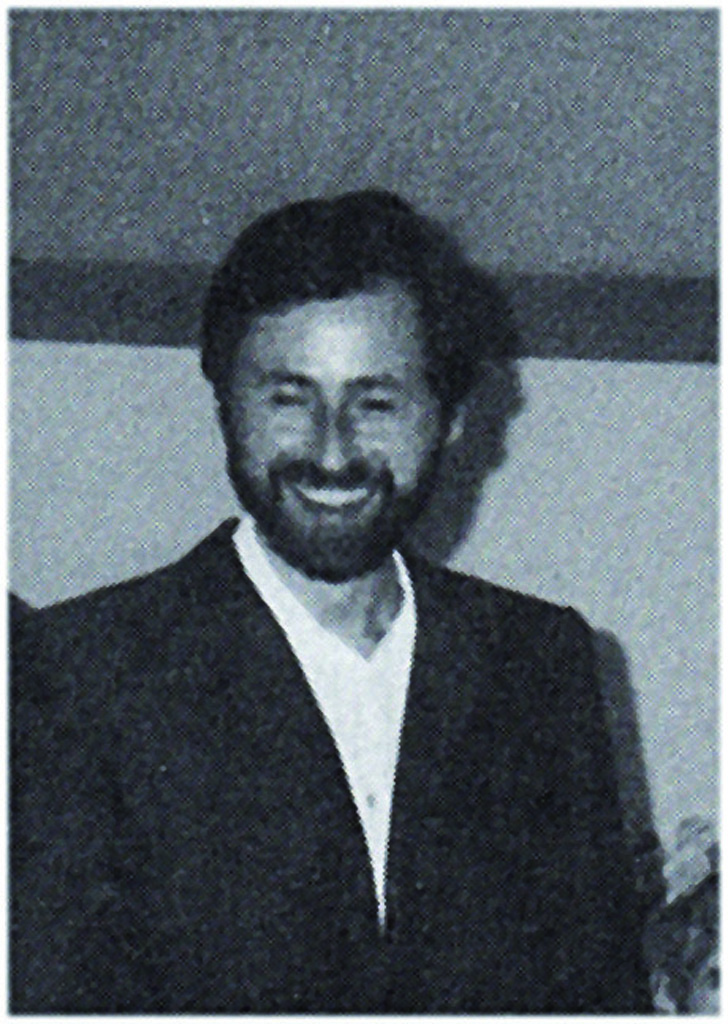

Antonio Sardi, “Nini”: Una Vita Dedicata alla Nostra Comunità

Antonio Sardi, noto affettuosamente come “Nini”, ha incarnato per molti anni l’essenza dell’impegno e della dedizione come presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia (ANVG) sezione di Novara. Accanto a lui, un gruppo di ex consiglieri, tra cui Andrea Delton, Ottavio Lucchetto, Gina Decleva, Bruno Decleva, Rinaldo Perovich, Edoardo Lenaz, Rino Breccia e altri, hanno unito le forze per contribuire significativamente alla crescita e al benessere della nostra comunità.

Nato a Visignano D’Istria, “Nini” si trasferì giovanissimo a Fiume, dove trovò impiego nel catasto. Il dopoguerra lo costrinse a lasciare la città a causa delle drammatiche vicende legate al confine orientale. Accolto inizialmente al campo profughi dell’Aquila e successivamente presso la caserma Perrone di Novara.

La sua storia personale, segnata dalle difficoltà e dalle sfide, non ha mai scalfito il suo amore profondo per la terra d’origine. “Nini” ha portato con sé il bagaglio delle proprie esperienze, trasformandolo in un motore per il bene della comunità che lo ha accolto.

Ciò che emerge con forza nel ricordo di Antonio Sardi è il suo costante impegno nella nostra comunità. La sua presenza attiva ha ispirato e guidato, diventando un faro per coloro che cercavano orientamento. La dedizione di “Nini” non si è fermata alle semplici responsabilità associative; ha lavorato instancabilmente per preservare e diffondere la storia della sua terra, garantendo che le nuove generazioni conoscessero le radici e le sfide affrontate.

La sua particolare attenzione alla tragedia delle foibe ha trovato espressione concreta attraverso numerosi progetti. La sensibilità di “Nini” nel trattare questo tema delicato ha contribuito a far emergere la memoria storica, promuovendo la comprensione e il rispetto tra le persone. La sua capacità di trasmettere emozioni e conoscenze ha lasciato un’impronta indelebile nelle menti di coloro che hanno avuto il privilegio di incontrarlo.

Collaborare con Antonio Sardi in questi ultimi anni è stato un onore. La sua saggezza, la sua passione e il suo impegno hanno arricchito il tessuto della nostra comunità, lasciandoci un’eredità di valori e ideali che continueranno a guidarci nel futuro. “Nini” ha dimostrato che, nonostante le avversità, è possibile costruire un legame duraturo con la propria terra, mantenendo viva la fiamma della memoria e della speranza per le generazioni a venire.

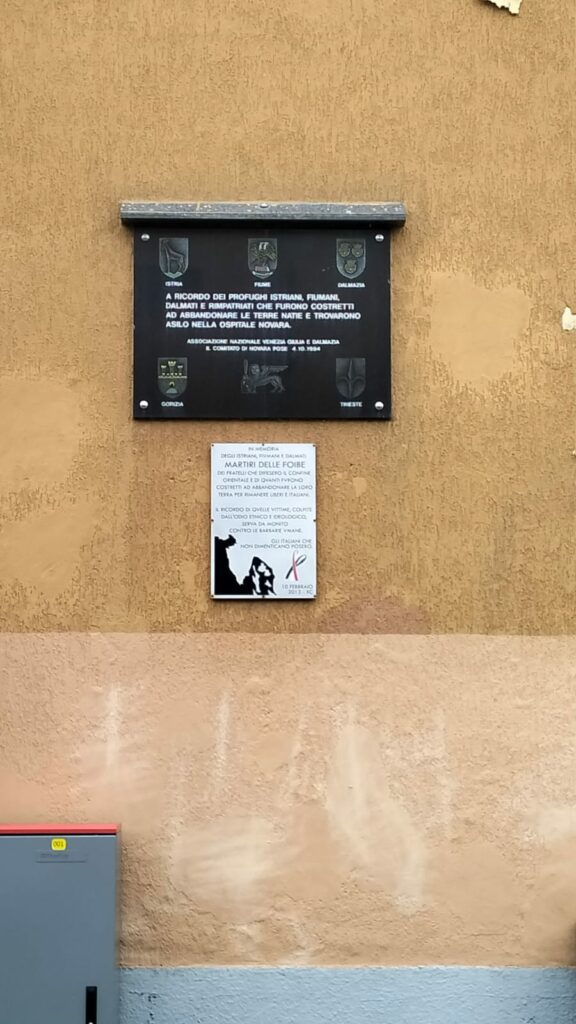

La targa commemorativa

La targa commemorativa dei profughi istriani, fiumani, dalmati e rimpatriati è stata commissionata dall’ex presidente Nini Sardi. Egli ha chiesto l’aiuto dei suoi figli Antonio e Rolando, i quali hanno progettato la targa utilizzando un computer Macintosh. Successivamente, la realizzazione fisica è stata affidata a un marmista.

1) Iniziamo con un po’ di dati anagrafici: dove e quando è nata?

Irene: “Sono nata a Visignano d’Istria il 20 ottobre del 1947.”

2) Mi parli un po’ della sua famiglia di origine: quanti eravate, che mestiere facevano i suoi genitori…

Irene: “Quando siamo arrivati a Novara io avevo tre anni – perché siamo venuti nel ’50 -, siamo tre sorelle più la mamma e il papà. L’ultima sorelle è nata qui a Novara, però è stata concepita già in Istria, però è considerata profuga anche lei. Mio papà quando è venuto a Novara – e lo dice sempre – il giorno dopo è andato a lavorare, perché ha fatto di tutto dal muratore al cantoniere. In Istria era tipo contadino, perché avevano la terra e il bestiame. Era contadino”.

3) Perché Visignano era un paese di contadini?

Irene: “E’ un paese piccolo, contadino. In provincia di Pola. Però di là non so niente, perché avevo tre anni quando sono venuta via.”

4) Posso chiederle se si ricorda – o se le hanno raccontato – com’era a Visignano la situazione demografica? Cioè vorrei sapere dove stava la popolazione italiana e quella slava…

Irene: “Ma, i miei si sentivano italiani, e infatti lo diciamo sempre che noi siamo doppiamente italiani, perché venendo poi in Italia siam rimasti italiani. Sono sempre rimasti italiani i miei genitori, perché parlavano l’italiano, non hanno mai parlato lo slavo. Mia mamma lo sapeva il croato, mio papà no, non l’ha mai parlato. Gli slavi, da quello che so… No, Visignano d’Istria erano tutti italiani, era un villaggio piccolo e la componente slava era la di fuori del villaggio.”

5) Prima di iniziare l’intervista mi ha fatto vedere un libro sulle foibe. Posso chiederle lei quando e come ha saputo di queste vicende?

Irene: “Abbiamo saputo anche noi in questi ultimi anni, perché quando eravamo ragazzine sentivamo parlare di questi buchi, ma non sapevamo tutta la storia. Mia mamma diceva che conosceva delle persone che erano state gettate dentro solo per il fatto di essere italiane. Perché noi chiedevamo ma perché le hanno buttate dentro? E niente, anche se non facevano niente, solo per il fatto di essere italiani venivano buttati in questi buchi. E quello ci faceva orrore, ci faceva paura. Però quando chiedevamo anche scuola, che eravamo ragazzine, nessuno sapeva niente. Ma no [ci dicevano], ma cosa sono le foibe, cosa dici? Non sapevano proprio niente. Poi adesso negli ultimi anni hanno fatto la Giornata del ricordo e allora anche i miei figli hanno iniziato a sentire il problema, perché altrimenti neanche loro sapevano niente. Noi lo abbiamo saputo dai nostri genitori. Poi, certo, che i miei genitori lo sapevano e noi lo sapevamo perché ce lo hanno detto i genitori”.

6) E si ricorda in che termini ne parlavano i suoi genitori?

Irene: “Venivano di notte, lo prendevano e il giorno dopo sapevamo che lo avevano buttato nelle foibe. Così sentivamo dire. E da noi in paese qualcuno ci è rimasto, come no, si, si”.

7) E della guerra le hanno raccontato qualcosa?

Irene: “Della guerra… Mio papà è andato in guerra, ed è andato poi a finire in Corsica”

Romano: “Suo papà era militare, militare italiano. Era della parte dell’istria che era sotto l’Italia, lui era italiano e quindi era nell’esercito. Suo papà ha avuto fortuna di cadere prigioniero sotto gli americani. E’ stato fortunato, in un certo senso. Era in Corsica e poi è stato trasferito in Francia, sempre sotto gli americani.”

Irene: “Poi è venuto a casa e ha trovato la mamma che era morta. Così si è sposato giovane, lui – è del 1922 – aveva ventitre anni e la mia mamma ne aveva sedici. Si sono sposati e poi subito da Visignano sono andati in città a Fiume, dove mio papà ha lavorato nel porto. Ha lavorato due anni. Se n’è voluto andare perché non gli piaceva fare quella vita lì di campagna. E’ andato a Fiume e ha lavorato nel porto, poi dopo due anni sono venuti a Novara.”

8) Quindi i suoi sono partiti da Fiume…

Irene: “Si, quando hanno fatto poi l’opzione per ottenere la cittadinanza italiana. Che a mio papà o a mia mamma – adesso non mi ricordo – non gli davano il consenso, che è come dire non andartene. Perché a mio papà davano il permesso e a mia mamma no, e naturalmente lui non poteva lasciare mia mamma con già due figlie. Facevano questi dispetti: davano il permesso a un familiare e a un altro no. Infatti due o tre volte [la richiesta] è stata respinta, poi è venuto il permesso e sono venuti in Italia e si sono fermati a Udine, ma solo una notte.”

9) Quindi voi siete partiti da Fiume nel ’50…

Irene: “Si, nel ’50”.

10) Nel 1950 lei aveva tre anni, quindi per forza di cose si è trovata a seguire le scelte della sua famiglia. Posso chiederle, secondo lei, quali sono stati i motivi che hanno spinto la sua famiglia ad andare via?

Irene: “Eh, da quello che ho sentito è stato per il fatto di questi comunisti, che avevano paura tutti di questi comunisti. Era uno spauracchio, sono partiti per un fatto politico. E poi anche tutti i parenti venivano via, e loro sarebbero rimasti praticamente da soli – c’è solo uno zio che si è rimasto di là -, perché la maggior parte dei parenti sono venuti via. E lo hanno fatto anche per quello, per non restare da soli.”

11) Ne abbiamo parlato ora. Mi ha detto che qualcuno – anche se pochi – è rimasto. Se le ribaltassi la domanda e le chiedessi quali sono secondo lei i motivi che hanno spinto la gente a restare lei cosa mi risponderebbe?

R.: “Ma, mio zio, il fratello di mio papà, era contadino ed aveva le terre, quindi è rimasto per quello. Poi questo mio zio è restato per motivazioni anche politiche. Ma mio nonno no, perché lui è rimasto per il motivo che voleva restare a casa sua.”

12) Le hanno mai raccontato com’era Fiume nei giorni dell’esodo?

R.: “Io da quello che ho sempre sentito – e peccato che non c’è più mia mamma perché lei poteva raccontarle tanto – tutti volevano venire via. Gli dispiaceva lasciare tutto, perché Fiume era una città di mare, molto bella. Però diciamo che ai miei che dal paese erano andati a Fiume ed erano stati solo due anni, non avranno avuto tanto dispiacere a lasciare Fiume, ma ne avranno avuto di più a lasciare il paese. Comunque Fiume si svuotava e tanti infatti sono venuti via.”

13) Del viaggio lei ricorda qualcosa?

Irene: “Ah, del viaggio… Avevo tre anni, ma un ricordo dell’angolo del treno ce l’ho. E infatti quando ho chiesto a mia mamma mi ha detto. si, come fai a ricordarti? Mi ricordo del viaggio in treno tanta gente con poche valige, perché non avevamo portato niente, avevamo portato solo quello che potevamo portare. Non avevamo portato i mobili come qualcuno che ho sentito che con i camion portavano qualcosa. I miei sono venuti invece solo con le valigie. E mi ricordo di questo viaggio in treno e poi di una notte che ci siamo fermati a Udine. Di Udine non mi ricordo niente, però mia mamma ha detto che siamo stati fortunati perché siamo stati solo una notte e siamo stati subito destinati a Novara. Mentre invece tanta gente, come anche mio marito, si sono fermati tanto tempo a Udine.”

Romano: “Io mi sono fermato due mesi e mezzo a Udine.”

14) Lei arrivava dalla Romania?

Irene: “Si. Io sono di origine italiana, i miei erano friulani.”

15) Posso chiederle come mai siete andati via dalla Romania?

Romano: “Perché ci hanno mandati via. Però mio papà lì è stato in galera.”

16) Chi vi ha mandato via?

Romano: “I comunisti. Io te lo dico, i comunisti! Prima di tutto mio papà lo hanno mandato via perché è stato in galera, ai lavori forzati. E’ stato in galera perché a lui gli piaceva bere. Lui era uno scultore, un marmista, e quando finiva il lavoro si dava un po’ alla pazza gioia. Erano in un tavolino e gli hanno detto all’orchestrale che cantasse una canzone Restrapte Romania – che sarebbe Risvegliati, Romania! – e questa [canzone] dai comunisti era vietate. Lui l’ha suonata e i soldati hanno fatto smettere gli orchestrali e poi di notte lo hanno portato via.”

17) Come mai eravate finiti in Romania?

Romano: “Spiego grosso modo. Mio papà è partito con mio nonno e mia nonna a tre anni, nel 1900, perché mio papà era del 1897- A tre anni è partito dal Friuli ed è andato in Romania in un paese e poi è andato a Bucarest. Dopo di lui sono nati nove figli, mio papà era il primo e l’ultimo dei fratelli era un maschio: tre maschi e sette sorelle. Poi scoppia la prima guerra mondiale, e mio papà si arruola subito, che non so quanti italiani sono partiti insieme a lui: hanno formato un treno, ma non potevano passare l’Europa perché c’era l’Austria-Ungheria che lì comandava. Allora ha preso un treno, una tradotta e avrà viaggiato un mese e più per la Russia fino a Porto Arcangeli, quasi al Polo Nord. Poi di là ha preso un vapore in Inghilterra, poi dall’Inghilterra in Francia per venire a fare la guerra. Questa è la vita che ha avuto. Poi finisce la guerra e lui fa sei mesi [di militare] per esonerare il secondo fratello: hanno fatto sei mesi in più. Poi lui espatria in Francia, e in Francia sta dieci anni. Dopo dieci anni che è stato in Francia è ritornato in Romania, e lì ha conosciuto mia madre. L’ultimo dei fratelli, nel ’36 viene a fare il militare anche lui a Torino, era bersagliere. Però ha fatto sei mesi, perché i militari che venivano dall’estero facevano sei mesi. Questo qui è venuto in Romania, è ritornato in Romania ed è rimasto lì. Tutti i suoi figli sono morti in Romania, solo mio papà è seppellito a Novara. Nel 1951, alla fine, è successo questo patatrac: hanno preso mio papà e lo hanno tenuto sei mesi ai lavori forzati in galera. Io andavo a scuola, facevo la quinta – son del ’40 -, e facevo anche l sesta, l’avevo incominciata. Mio papà ritorna, lo lasciano libero, e dopo un mese chiama la Police – la questura, la milizia – e ha detto a mio papà che aveva fatto la domanda per andare via. Mio papà non aveva fatto niente, ma le han detto: no, no, lei entro un mese deve partire, deve andare via. E allora abbiam preso i nostri stracci, ha fatto finire da suo fratello i lavori che doveva finire e siamo andati via. Siamo partiti e siamo arrivati a Udine. E a Udine ci siamo fermati due mesi e mezzo. Siamo rimasti là…E io dovevo imparare l’italiano, perché avevo dodici anni e non parlavo [una parola] di italiano. Da Udine, a marzo, siamo partiti per il campo profughi di Santeramo, a Bari.

18) Lei riesce a descrivermi questo campo di smistamento di Udine?

Romano: “Era una scuola, una grande scuola con la bandiera [italiana] che stava in mezzo. Era bello, c’era anche un campo sportivo dietro. Era una grande scuola, una specie di collegio. C’era le camere per gli uomini e le camere per le donne, diviso. Erano letti divisi, letti a castello, due o tre per piano. E là era tutto un via vai, era tutto un ricambio.”

19) Posso chiedere come mai uno da Udine veniva mandato in posto piuttosto che in un altro?

Romano: “Tutti sti campi profughi si sono aperti, perché 360.000 erano gli istriani, però se mettevi i rumeni, i polacchi, gli ungheresi, i greci e quelli dell’Africa il numero aumentava.”

R.: “E certo poi come si andava d’accordo qui a Novara in campo profughi con tutte queste razze che dice lui, e come non si va d’accordo adesso. Io mi ricordo la vita che facevamo noi in campo profughi. Ero bambina ma era bello per noi bambini – non per i genitori – perché si era tutti uniti – greci con istriani -, tutti andavamo d’accordo. Non succedano mai disordini come succede adesso.”

Romano: “Che c’erano tunisini e dall’Africa, dalla Somalia, dall’Eritrea, che loro certo avran voluto stare sempre al sud. Non volevano andare al Nord. Però dal campo di Udine ti mandavano come gli veniva”.

Irene: “Si, si, che mia mamma diceva sempre che siamo stati fortunati ad essere stati mandati a Novara che era una città vicino a Milano e che sicuramente avrebbero trovato lavoro.”

Romano: “Poi io a Santeramo sono stato un anno, poi hanno chiuso il campo”.

20) E com’era il campo di Santeramo?

Romano: “Era piccolo, era una scuola. Eravamo magari un centinaio e c’erano anche dei giuliani. Eravamo di tutte le razze. Però l’hanno chiuso il campo, perché dicevano che dovevano fare una scuola nuova. E allora ci hanno mandati una parte ad Altamura, una parte a Bari e noi invece abbiamo fatto la richiesta a Roma per tre campi: Tortona, Novara e Monza. E allora han pensato di andare a Novara perché a Novara c’era il lavoro. Mio padre era scultore e marmista. Sono arrivato a Novara nel 1953, a marzo del 1953.”

21) E invece lei signora quando arriva?

Irene: “Nel 1950, perché noi da Udine siamo venuti subito qua.”

22) Riuscite a descrivermi il campo della Caserma Perrone?

Romano: “Non era l’Università che c’è adesso!”

Irene: “Eh si, siamo andati a vederla e ci siamo rubati anche una piastrella del pavimento di quando stavano facendo i lavori, e ce l’abbiamo a casa per ricordo.”

Romano: “Comunque la caserma era… C’erano le camerate come i militari e – questo glielo posso dire – militari eravamo anche noi, soltanto che eravamo divisi da tende. Ogni camerata aveva quattro famiglie o cinque: [c’era gente] al primo e al secondo piano e anche in cantina c’era gente dormiva, capito? Dovevano esserci circa 1.300 persone.”

Irene: “Noi lo chiamavamo il corridoietto, perché eravamo in una stanza in fondo al corridoio, eravamo in fondo in fondo al corridoio e allora, chissà perché, dicevamo corridoietto. E allora in fondo al corridoio eravamo quattro famiglie: eravamo divisi, non avevamo le tende ma c’era la cartapesta. E c’era una lampadina – quello lo ricordo- solo una lampadina in centro allo stanzone diviso per quattro famiglie. E la luce era a orario. Tanto che una volta mia mamma, che c’era una famiglia che aveva comperato la radio – e la radio era vietata perché consumava la corrente -, le avevano tolto la corrente a quella famiglia che stava nel nostro riquadro. A questa famiglia le avevano tolto la luce e mia mamma che era brava – era furba! – è andata sopra una scala per mettere la lampadina o che… Insomma, ha preso la scossa e a momenti restava fulminata. Così poi ha preso la girata [rimprovero] mia mamma, perché per aiutare questa famiglia a momenti rischiava di farsi veramente male. E con queste quattro famiglie noi eravamo tutti uniti e si sentiva tutto, perché non c’era il muro. Noi eravamo qui e sentivamo tutto di qua e di là, si sentiva tutto. Non c’era intimità per i genitori, e io penso adesso da adulta ai miei genitori che vita che hanno [fatto]. Perché poi c’era un letto e dormivamo tutti in un letto: c’era un letto grande con mia mamma e mio papà e noi di lato. Tanto che quando è nata l’ultima sorella – che è nata nel ’51 qui a Novara – mia mamma l’ha messa nella cassetta della frutta. Ha foderato la cassetta con della stoffa e così le aveva fatto tipo culla, un altro lettino ma con la cassetta della frutta, quelle di adesso in legno. Quello lo ricordo perché le avevo chiesto: ma perché l’hai messa lì? Eh, ma non posso metterla nel lettone, perché è talmente piccola che se la metto nel lettone e va in centro al letto soffoca. Poi l’aveva messa lì anche per riscaldarla, perché [nel campo] non c’era il riscaldamento, c’era una stufa. Dopo i miei avevano preso la stufa che si faceva anche sopra da mangiare, ma all’inizio avevamo solo il fornellino, il Primus. E non c’era riscaldamento, e allora è anche per quello che l’aveva messa lì, per coprirla bene. E noi eravamo anche fortunati perché avevamo la finestra, perché essendo in un angolo avevamo la finestra. Ma chi capitava nell’altro angolo – come un’altra famiglia – non aveva la finestra e non c’era luce. Invece noi avevamo la finestra ed era già una bella cosa avere la finestra, in quel senso lì. E poi mi ricordo quando ero seduta sempre sulla finestra e guardavo la strada, la via Passalacqua, e mi sembrava di essere – adesso lo dico da adulta – in carcere, di essere in galera, di non essere libera: vedere la strada, vedere le altre persone che camminavano – c’erano i negozi – mi sembrava una cosa strana! Perché noi bambine eravamo chiuse, non potevamo uscire liberamente dal campo, bisognava avere sedici anni perché la guardia ti facesse uscire. Che c’era una guardia, un custode, che non faceva uscire i ragazzini, giustamente.”

23) Perché il movimento era regolato?

Irene: “Si, si. Non so se per gli adulti la sera, ma c’era un orario.”

Romano: “La si può dire che bevevano la gente!”

Irene: “Si, avevano un modo di vivere un po’… Avevano quel vizio che poi è durato anche qui al Villaggio [Dalmazia], eh! Aspetta che le faccio vedere una foto, che io ho proprio un brutto ricordo di questa foto… Che poi adesso sono invecchiati, però avevano un modo di vivere un po’ troppo…E’ una foto di quando facevano le feste al Villaggio: era una foto dove c’erano sul tavolo sessanta bottiglie e mio marito era orgoglioso perché avevano bevuto sessanta bottiglie, e invece a me dava così fastidio! Era alla festa della parrocchia. Sessanta bottiglie, e allora lui era orgoglioso. Io però non c’ero, chissà dov’ero!”

24) Lei mi parlava del cibo. Arrivati a Novara vi ricordate se c’era qualcuno che provvedeva alla vostra assistenza?

Irene: “Ma si. All’inizio proprio mi ricordo che andavamo in fila a prendere il mangiare, ma mia mamma ha detto che è durato poco quella cosa lì. C’era una cucina nel campo, avevamo quei piatti di latta e andavamo proprio così [in fila] e ci davano da mangiare loro. Ma questo è durato proprio poco per noi. Poi mia mamma ha comperato subito [il fornello] per fare da mangiare e facevano da mangiare loro. Poi avevano un sussidio, e anche quello del sussidio le devo dire una cosa che me l’ha detta mia mamma negli ultimi anni. Davano un sussidio, però quando mio papà ha iniziato a lavorare a lui non glielo davano, perché lavorava e non gli spettava. Quando mia mamma era andata in direzione per prendere il sussidio lei, le avevano fatto risultare che glielo davano anche a mio padre, cioè le facevano firmare che glielo davano anche a mio papà, però non glielo davano. Mia mamma aveva vent’anni, era giovanissima e aveva anche paura a parlare, a dire. Erano in due e una sua amica le ha detto: ma perché le fa firmare anche alla signora se non lo prende? [Le hanno risposto] stia zitta, perché se no non glielo do neanche a lei! Praticamente anche lì facevano delle cose che non dovevano fare, gli fregavano i soldi. Ma questo lo abbiamo saputo dopo, col tempo, quando mia mamma dicev: guarda come si sono approfittati di tante cose! Gli facevano risultare che a mio papà glielo davano [il sussidio] quando non era vero. E la minacciavano [dicendole] stai zitta altrimenti non te lo diamo neanche a te.”

25) E invece a livello di vestiti vi fornivano qualcosa?

Irene: “No, quello dei vestiti, no. Solo quando c’era le feste di Natale, che davano quei pacchi. Ma non di vestiti, più che altro di giochi. Quello dei giochi mi ricordo anche che un anno avevano sbagliato: noi eravamo tre femmine, e ci avevano dato un pacco per un maschio! Giustamente, c’era un cavallino e così… E una di noi non lo volevamo, ci eravamo messe a piangere. Poi mia mamma ha fatto in modo di cambiare, aveva cambiato perché avevano sbagliato, ci avevano dato macchinine e cose così. Ecco, quello si, è un bel ricordo di questi pacchi. Si, a Natale ce li davano.”

26) E si ricorda chi ve lo dava?

Irene: “L’ECA o associazioni così.”

27) All’interno del campo c’erano delle scuole o un asilo nido?

Irene: “Si, c’era l’asilo nido. Mia mamma era giovane ma soffriva di reumatismi, e allora aveva dovuto metterci all’asilo nido, perché era proprio a letto, stava proprio male. L’asilo nido però io me lo ricordo proprio vagamente. Mi ricordo dell’asilo che invece non piaceva per niente. Era sempre dentro il campo, però mi sembrava di essere lontana. Forse eravamo più mammone, non so, ma non piaceva. Non mi piaceva né l’asilo e neanche poi quando ci mandavano in colonia. Uh, per carità!”

28) Dove vi mandavano in colonia?

Irene: “Ah, in colonia ho dei ricordi bruttissimi! [Ci mandavano] a Merletto di Graglia e a Druogno. A Druogno avevo già dodici anni, ma a Merletto di Graglia! Poi a Merletto di Graglia eravamo proprio visti male, quella volta ci trattavano proprio male! Proprio delle cose! Facevano mangiare… Adesso glielo dico: mia sorella aveva vomitato, e le avevano fatto mangiare quello che aveva vomitato, proprio delle cose che al giorno di oggi quando senti in televisione che denunciano, io dico ma quello che facevano a noi!”

29) E lì chi è che gestiva questa colonia?

Irene: “Eh, non lo so chi è che la gestiva. Io avevo sei anni e mia sorella cinque, e quella di cinque anni non la volevano, però io anche se avevo sei [anni] mi dicevano che ero giudiziosa, e la tenevo sempre per mano. E mi ricordo che avevo sempre quel fatto di questa sorella che la tenevo per mano. Ma la vacanza era un incubo, e infatti non volevo più andare. Poi a Druogno era diverso, perchè eravamo già più grandi e poi lì era diversa come colonia, era più grande. Ma a Merletto di Graglia era proprio una cosa… Non so perché eravamo andate o perché ci mandavano… Poi tutti in divisa, eravamo vestiti tutti in divisa.”

30) E com’era la divisa?

Irene: “Camicetta bianca o dei pantaloncini corti ma così [a salopette] o una gonnellina.”

31) Nel campo c’era quindi l’asilo nido e quello normale. E la scuola?

Irene: “C’era, e io ho fatto fino alla terza elementare. Venivano le maestre da fuori, ed era proprio interna al campo, che come si entrava, proprio sulla destra, c’era la scalinata e poi c’era la scuola.”

32) Poi so anche che in campo c’erano delle suore…

Irene: “Eh si, e noi dobbiamo dire grazie alle suore che ci hanno aiutato tanto. Infatti il punto di riferimento per tutti – bambini e adulti – erano queste suore. C’era una suora, noi chiamavamo quella con gli occhi e quella senza occhi, perché una aveva gli occhiali e l’altra senza, e i bambini dicevano quella con gli occhi e quella senza occhi. E quella senza occhi aveva vent’anni, anche lei era giovanissima, si era fatta, era venuta in campo ed è cresciuta lì, praticamente. Invece l’altra suora era un po’ più severa. Però hanno fatto la vita come noi, cioè loro non avevano le coperte, erano in una stanza, però noi andavamo dalle suore. E non solo per il catechismo ma anche a ricamare, cantare, giocare, facevamo tutto con le suore. E anche nel cortile si facevano tutti i giochi sempre con le suore. Le suore hanno fatto tanto, hanno fatto tanto.”

33) E senta, me lo ha detto adesso tra le righe, come passavate il tempo libero? C’era non so, un ritrovo, un bar…

Irene: “No, un bar dentro [al campo] no. C’era solo la latteria, poi c’era il fruttivendolo; c’era due negozi di frutta e verdura e poi c’era la latteria.”

34) E c’erano delle attività ricreative nel campo? Non so, ad esempio, si ballava?

Romano: “Facevamo le gite al mare, là vicino a Genova a Rapallo. Vede c’è questo con la fisarmonica [mi mostra una foto], eravamo in barca tutti quanti e la barca] comincia a sbandare e la fisarmonica è caduta [in mare] e abbiamo dovuto fare colletta per ricomprarla!”

Irene: “Si, si. Noi che eravamo bambine, mi ricordo le feste. Ma era sempre festa lì alla sera! Bastava che uno aveva la chitarra, si mettevano sotto il portico, suonavano e ballavano sempre. Qui ballavano, quello si. Anche ragazzine, però sempre nel porticato insieme ad altra gente. E cantavano! Eh, quello che mi ricordo io è sentire tanto cantare, ballare e suonare! E poi le famose partite di calcio!”

Romano: “Ah, a calcio si! C’era Ludovicich che giocava nel Novara. Vent’anni ha giocato!”

35) Cioè dentro al campo c’era un campo da calcio?

Irene: “Dentro al campo c’era un campo da calcio dove giocavano.”

36) E come si chiamavano le squadre?

Romano: “Prima c’era l’Olimpia, poi [c’]era la Polisportiva Giuliana che han vinto un torneo qua a Novara che era anche famoso. Eh, giocavano a pallone, e anche bene! Però, sai, dopo era solo baldoria quando si vinceva!”

Irene: “Mi ricordo di queste partite che facevano. Che anzi, qualcuno reclamava, perché diceva: guarda, il campo dev’essere per i bambini e vengono qui a giocare! Perché se giocavano la partita non si poteva andare in mezzo, logico! Però di queste partite così me le ricordo. E poi che giocavamo anche noi nel cortile. Praticamente eravamo sempre fuori noi bambine. O con le suore, o con mia mamma, che lei non lavorava, ha avuto tre figlie subito, una dietro l’altra. Che anche lì, appena è venuta – che lei era incinta della terza – le han detto: perché fate i figli? Subito l’avevano ripresa, le avevano detto: non avete da mangiare e fate solo figli! La direzione del campo questo, eh! Come primo ingresso invece di essere aiutata le han detto: non avete da mangiare, non avete un lavoro e pensate solo a far dei figli! Ne ha già due e adesso ne aspetta un’altra! Che praticamente è venuta a novembre e a giugno era già nata l’altra.”

37) Io mi sono fatto un’idea – ed è trapelata in parte anche prima dalle sue parole – e cioè che la vita di campo, per i bambini e gli adolescenti [interruzione]

Irene: “Era bella, mentre invece per gli adulti era un’altra cosa. Perché non avevano neanche il bagno: io mi ricordo di una grande stanza con i gabinetti, ma senza porta, aperti. Perché era roba militare, e io non so come facevano ad andare in bagno senza porta, erano aperti. E anche per lavarsi, c’era questo grande stanzone che da una parte c’era le docce, e dall’altra c’era il bagno. Però noi per lavare sempre in camera, non mi ricordo che mia mamma ci portava a fare la doccia. Scaldava l’acqua nel mastello e ci lavavamo sempre nella bacinella. La doccia no. Ti Romano, hai fatto la doccia?”

Romano: “Si, però una volta al mese, c’era i giorni. Una volta al mese.”

Irene: “Va beh, ma te sei maschio, è diverso!”

38) E invece il mangiare lo cucinavate voi…

Irene: “Si, mia mamma ha poi comprato un fornellino e poi anche i mobili. Cucinavamo all’interno della stanza, con la bombola a gas. E quando si faceva il mangiare era tutto diverso: mia mamma faceva lei da mangiare e si mangiava quello che faceva. Mio papà è subito andato a lavorare.”

39) Posso chiederle che lavoro ha fatto?

Irene: “Eh, dopo [che è arrivato] qui ha fatto di tutto! E’ andato subito nei cantieri, ha fatto il muratore, il cantoniere in giro per le strade, ha fatto di tutto. E poi è andato alla Sant’Andrea, alle Officine Meccaniche. Prima lo hanno messo in fonderia, e poi l’han messo in un altro reparto, e ha lavorato alla Sant’Andrea tutti gli anni, ecco. E’ andato in pensione lavorando lì. “

40) Parlando sempre del lavoro, lei sa dirmi – in linea generale- che tipo di lavoro hanno fatto i profughi qui a Novara?

Romano: “Quando qui a Novara cominciava a muoversi il lavoro, forse i profughi avevano anche qualche libro di scuola in più! E allora han cominciato, finito la scuola, subito a lavorare.”

Irene: “Da questo lato possono dirsi anche fortunati. La maggior parte di quelli che conosco io – parlo di quelli del Villaggio – hanno avuto bei posti: De Agostani, Enel, Telecom e Posta. Che anche noi siamo una famiglia di postali e quello che mi dispiace che ho due figli, e adesso uno fa il portalettere, però non fisso, ma ancora trimestrale, e invece l’altro è a Granozzo qui vicino, in ufficio, dopo dieci anni che era a Gozzano. Romano ha fatto l’autista alle poste, che almeno la qualifica di profugo che abbiamo è servita a qualcosa. Sia a lui che anche io, perché anche io sono pensionata alle poste da poco. E da questo lato qui devo dire grazie allo stato che ci ha dato la possibilità di [trovare], cioè ci ha dato l’aiuto nel lavoro.”

41) E lavoro qui come si trovava? Cioè, c’erano dei canali privilegiati per trovare lavoro?

Irene: “Si, c’era Scalfaro che veniva al Villaggio, questo famoso Scalfaro! Che i miei non sono mai andati perché – tante volte lo dice ancora adesso – mio papà diceva: io non devo dire grazie a nessuno, non sono mai andato a chiedere a nessuno. Lui, però tanti – dobbiamo dire la verità – si sono approfittati. Tanta gente andava a chiedere, e forse anche giustamente.”

42) Cosa vuol dire che Scalfaro veniva?

Irene: “Eh, non so, quando c’era le votazioni mi ricordo che veniva a parlare, faceva i comizi qui al Villaggio Dalmazia. Era venuto lui a inaugurare il Villaggio Dalmazia. E so che tanti sono andati da questo Scalfaro, e lui però li ha aiutati. Però questi che sono andati a lavorare in questi posti non so come hanno fatto. Io parlo per me delle Poste, che quando abbiamo fatto la domanda abbiamo fatto il concorso normale, e ho allegato questo fatto della qualifica [di profuga] e invece di essere in graduatoria, ho avuto qualche punteggio in più e sono andata tra i primi.”

43) Parliamo ora di un’altra cosa: l’accoglienza qui com’è stata?

Irene: “Ah, tragica. Perché io, adesso parlo per me. Quando andavamo a scuola, finchè eravamo in campo profughi – io ho fatto fino alla terza elementare – eravamo tutti uguali, e perciò non si poteva dire niente, tutto bene. Quando poi sono uscita, che ho fatto la quarta e la quinta elementare qui alla Rosmini, era tutto diverso. Perché ti dicevano: ah, quella lì è del campo profughi, quella lì viene dal campo! Eravamo emarginate, non eravamo viste bene. Anche dai professori. Poi dopo col tempo pensi… Che c’era un’insegnate di lettere che ti raccontava la storia a modo suo, che poi io venivo a casa, lo dicevo a mia mamma e mi diceva: ah beh, si, quella lì sarà stata fascista! Così mi diceva mia mamma. No, no, i primi tempi non eravamo visti bene. Specialmente poi quando hanno fatto il Villaggio Dalmazia qui non lo volevano le persone, non volevano proprio che si costruisse. La gente del posto non voleva, poi bisogna sempre vedere se è vero…”

44) Dunque se non ho inteso male vi hanno emarginato…

Irene: “Si, all’inizio si. Ma perché non ci conoscevano, poi col tempo quando hanno cominciato a conoscere le persone hanno visto… Quando c’era il Villaggio Dalmazia, tutte queste costruzioni non c’erano. E quando eravamo in campo profughi, alla domenica con mia mamma venivamo a vedere che costruivano il Villaggio, venivamo a vedere tutte le case e dicevamo: guarda che bello se veniamo qua. Venivamo a vedere e quando passavamo dalla cittadella c’erano proprio le persone [che dicevano]: ecco, vedi, adesso questi verranno ad abitare di qua, verranno ad abitare da queste parti. Noi da bambine sentivamo, e io mi ricordo che restavo male. Poi hanno sempre detto che siamo fascisti, sempre ci hanno dato dei fascisti. E mia mamma una volta l’ho sentita dire: per forza che eravamo fascisti, eravamo tutti fascisti! Se volevi vivere, tuo malgrado, dovevi esser fascista. Se volevi vivere.”

Romano: “Poi c’era l’attrito con i comunisti. Perché si andava sempre a ballare…Noi ballavamo sempre meglio di loro, e poi dopo ogni domenica [era] una scazzottata!”

45) Perché?

Romano: “Ma si, per il contrasto… Loro no ci volevano, gli rubavamo le ragazze. Però poi ti dirò un’altra cosa. Aldo Panic, sai chi era? Era un marciatore, medaglia d’oro, era in campo profughi a Novara, e ha detto che quando è venuto la prima volta ha visto una donna, con un bambino che erano fuori – non erano profughi – che piangeva. E la mamma gli ha detto: guarda, se non stai zitto ti mando dentro dai profughi, loro ti mangiano! Ma è rimasto male!”

46) E poi vi siete integrati coi novaresi…

Irene: “E si, col tempo si. Col tempo ci hanno capito. Il fatto delle donne dell’età di mia mamma, erano ricercate come donne di servizio non solo perché erano brave, ma perché erano delle brave persone. Tanti telefonavano – quella volta non c’era il telefono – ma andavano nei negozi a chiedere di cercare delle persone del villaggio come donne di servizio, perché erano proprio delle brave persone. Poi anche mia mamma ha lavorato, però erano delle brave donne.”

Romano: “Il fatto delle brave donne, c’è poi anche il mangiare, che è già diverso, perché facevano poi quello della zona loro. I cevapcici, le sarme, che loro non sapevano neanche chi erano.”

47) Quindi c’è stato scambio…

Irene: “Lei dice con i novaresi?”

48) Si.

Irene: “Beh, i novaresi che son poi venuti ad abitare al Villaggio, parlavano poi il dialetto nostro. Sono loro che si sono integrati, che si sono adattati a noi! Parlano tutti il dialetto: i meridionali che sono andati al Villaggio, parlano il dialetto nostro, il giuliano – dalmata. Loro parlano come noi: se lei va al bar li sente parlare come noi. Come lui [il marito] che è rumeno, poteva venire qua e imparare proprio l’italiano, mentre invece parla il dialetto nostro, che non c’entra niente!”

49) E voi dove vi siete consociuti?

Irene: “Al Villaggio Dalmazia. Abitava nella mia stessa casa. Però era l’opposto dei miei sogni! Abbiamo sette anni di differenza, che adesso non si vede, ma quando si è giovani…Io lo vedevo grande!”

50) Quindi l’integrazione è arrivata a mano a mano…

Romano: “Si, piano, piano. Poi era anche gente istruita, si integravano tra di loro. Per me anche coi comunisti siamo andati d’accordo alla fine. Però, logico, quando io dicevo che una roba era così… Te l’ho detto prima, comunisti non c’è n’è più nessuno!”

51) Parliamo ora del Villaggio…

Irene: “L’hanno fatto nel ’55, che quando eravamo in campo aspettavamo. Perché chiamavano a scaglioni, non so come avevano deciso di chiamare. E noi eravamo tra gli ultimi, e mi ricordo che si era vuotato quasi del tutto il nostro camerone, e dicevamo: ma perché non ci chiamano, ma perché non ci chiamano? Invece poi [ci hanno chiamato]. Siamo venuti qui a maggio nel 1956”.

Romano: “Noi invece siamo venuti un po’ prima, perché a mio papà gli seccava di stare là. Siamo venuti col cavallo, col carroccio con tutte le cose buttate sopra.”

Irene: “Che praticamente quando siamo venuti qui al Villaggio mi ricordo della cucina, che l’avevano portata perché l’avevano comperata in campo, ma il resto lo hanno preso poco per volta, perché non avevano proprio niente, eh!”

52) E intorno al Villaggio com’era? Immagino che ci fosse ben poco…

Irene: “C’era niente: solo queste case del Villaggio, tutto deserto, non c’era niente, tutta campagna”.

53) E qualche negozio?

Irene: “Si, perché poi il bello è che c’era una panetteria fuori dal campo profughi, la Giannina, novarese, che aveva il negozio davanti al campo]. E quando ha saputo che tutti questi del campo si trasferivano, ha aperto il negozio di panetteria qui al Villaggio Dalmazia, e ci ha seguito. E ha lavorato bene con i profughi, e vuol dire che anche quand’era davanti al campo le andavano bene gli affari.”

54) Voi avete vissuto per anni in campo, convivendo con una situazione oggettivamente difficile. Posso chiedervi cosa avete provato quando siete entrati in una casa?

Romano: “I primi anni dormivamo con le porte aperte. I primi anni, anche i vicini, avevano le porte aperte.”

Irene: “Io le porte non le chiudevo mai. Volevo lasciare la porta aperta, tutto aperto. Beh si, quello delle porte aperte… Eravamo abituati così. La prima cosa le porte, poi avere l’acqua in casa, aver l’acqua… Mi sembrava strano avere l’acqua nel lavandino, perché in campo non avevamo il rubinetto nella camera. Mia mamma prendeva l’acqua in un contenitore grosso e noi poi prendevamo l’acqua così. Allora mi ricordo dell’acqua, e poi questa casa tutta nostra, queste porte che non volevamo mai chiudere. Per noi era una reggia! Anche se anche lì hanno approfittato, perché dovevano darci tre [camere] più servizi, e invece poi abbiamo avuto due [camere] più servizi. Perché poi anche lì hanno fatto tutto di corsa, e non hanno fatto il Villaggio come era in progetto. E poi c’erano delle persone… Addirittura quelle che erano da sole – chiamiamole le zitelle -, le hanno messe assieme in un appartamento: una aveva solo la cucina, l’altra aveva questa stanza e l’altra aveva la stanza che era la camera da letto e avevano messo il bagno in comune. Avevano messo nella stessa casa perché non avevano più appartamenti. Anche lì avevano fatto male, eh! Praticamente per loro non sarà cambiato niente, perché si sono trovate sempre assieme”.

55) L’ultima domanda è questa: lei ritorna in Istria?

Irene: “No, sono andata quando eravamo giovani coi ragazzini. L’ultima volta sono andata nel ’73. Nel ’73 è l’ultima volta che sono andata.”

56) Quindi lei non è che abbia nostalgia…

Irene: “No, no, però quando andavo, mi ricordo che quando passavamo il confine si sentiva un’altra aria. Si sentiva l’aria di casa, anche se io sono stata poco.”

Mi chiamo Giorgio De Cerce

Sono nato a Zara in Croazia

Nel 1944. Mio padre Alberto, agente della Polizia Stradale di Zara, era il portaordini del Governatore della Dalmazia, Bastianini. Zara aveva subito importanti bombardamenti nel 1943 da parte dell’aviazione anglo – americana che l’avevano distrutta quasi completamente con oltre 4000 morti: è successo per Zara quello che è successo per Dresda in Germania e per questo viene chiamata “la Dresda dell’Adriatico”. Nonostante che con l’armistizio di Cassibile l’8 settembre 1943 sia stata proclamata la cessazione delle ostilità da parte del Governo Italiano nei confronti di tutti i suoi belligeranti, i partigiani jugoslavi sono entrati nelle città italiane in Istria, Fiume e di tutta la Dalmazia con l’intento di effettuare una pulizia etnica. Zara è stata abbandonata dalle autorità italiane il 30 ottobre 1944 e da quella data sono entrati i partigiani. Mio padre, avendo la coscienza tranquilla e mia madre incinta, è rimasto in città ma è stato internato in un campo di concentramento jugoslavo, forse sulle isole Incoronate e da lì non è più tornato. La città di Zara aveva 33.640 abitanti nel 1913 (sotto l’Austria) con l’83% di etnia italiana, ridotti a 21.372 nel 1938 e 9500 nel 1945. Sono stati fucilati, annegati, uccisi dai partigiani jugoslavi 900 persone, deportati 435, arruolati a forza nell’esercito jugoslavo 2000 persone. Rimasero soltanto 12 famiglie italiane. Mia madre chiese di rimanere italiana optando per la cittadinanza italiana. Poiché l’opzione doveva essere decisa dalle autorità jugoslave, le venne concessa solo nel 1947 (anno in cui siamo venuti in Italia), facendosi nazionalizzare tutti i suoi beni. La provincia di Zara, la più piccola delle provincie italiane nel 1930, cessò praticamente di esistere il 10 febbraio 1947, quando non rimase nessun funzionario italiano. Ricordo che a Novara c’è un altro testimone dei gravi fatti accaduti in quegli anni: il presidente ANVGD, Nini Sardi, è scampato alla strage di Vergarolla, vicino Pola, avvenuta il 18 agosto 1946 e costata la morte di 64 persone, molti dei morti erano bambini. Alcuni “combattenti” comunisti hanno fatto saltare degli ordigni bellici presenti sulla spiaggia, in prossimità del luogo dove si stavano svolgendo gare di nuoto). È stato un episodio di terrorismo simile a quello che si è verificato in occasione della maratona di New York.

Giuliano Koten, nato nel 1941 a Fiume, dovette lasciare la sua città natale nel secondo dopoguerra. Nel 1950 finì nel campo profughi di Novara, dove rimase per otto anni. Nonostante le sfide, ha trovato lavoro e si è sistemato. Tuttavia, nel 1965, mentre lavorava come ascensorista, ebbe un grave incidente che lo lasciò su una sedia a rotelle. Ma non ha perso la speranza. Dopo l’incidente ha scelto di dedicarsi al volontariato e allo sport. Divenne un pilastro dell’Associazione Sportiva Disabili Novarese (ASH), dove allevò diversi campioni. Successivamente è diventato presidente di “Timone”, associazione che sostiene le persone bisognose attraverso attività sociali, educative, terapeutiche e sportive. L’impegno di Giuliano Koten è stato riconosciuto a tutti i livelli, anche dal CONI e dal Comitato Olimpico Internazionale. Fu nominato Cavaliere di Gran Croce. Nel 1988 il Novara gli conferisce il “Sigillum” come Novarese dell’Anno. Il Collare d’Oro è la massima onorificenza sportiva conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Riconosce i risultati eccezionali degli atleti, i meriti sportivi di società secolari e i leader sportivi che hanno dedicato la propria vita al servizio dello sport.

Storie Interviste

Caterina e la storia di tante persone vissute al campo profughi e al villaggio Dalmazia

Era il 24 dicembre del 1946, quando io, Caterina Mirlocca, nata a Tunisi nel 1930, con una sola valigia, salii su una nave che mi avrebbe condotto in Italia. se in una mano tenevo la mia valigia, nell’altra stringevo gli affetti in viaggio con me: i miei genitori italiani, mia sorella Maria e mio fratello Vito nati a Tunisi, una sorella era partita per la Francia col marito. era la sera del 25 dicembre 1946, si natale, quando con un treno arrivammo a Novara, per essere ospitati nel centro di raccolta profughi della ” caserma Perrone”. Faceva tanto freddo; noi non eravamo abituati, non avevamo né abbigliamento né scarpe adatte al clima. da lì a poco nevicò, la neve scese dal cielo come una magia, mai vista! siamo scesi tutti nel grande cortile e abbiamo giocato con la neve, e non sentivamo più il freddo. ricordo quel luogo, la caserma Perrone, un posto immenso con una grande scalinata che portava ai piani superiori. c’erano camerata enormi con le coperte militari appese, a delimitare il confine e la privacy delle famiglie. eravamo tutti una unica “casa” una unica “famiglia”, non c’erano porte tra noi se no quelle del bagno. ricordo lunghe file per prendere i pasti, per lavare indumenti e per l’igiene personale. era tutto così strano ma era la nostra quotidianità, che oggi lascia dietro di sé un po’ di nostalgia per quei bei tempi alla giovinezza e allo spirito di adattamento. quanti amici! si usciva tutti insieme ei novaresi avevano paura di noi, eravamo i mao-mao, dicevano ai loro bimbi di starci lontani avevano paura di noi; poi col tempo hanno compreso che abbiamo avuto solo la sfortuna di essere stati cacciati dalle nostre terre, chi dall’africa, Dalmazia, Istria, Venezia giulia, paesi est Europa, Bulgaria, Grecia, Turchia, Libia e altri paesi a causa della conseguenza della guerra. noi giovani vivevamo di colpe non nostre. frequentai, come tanti giovani, la scuola italiana all’interno del “campo” e poi una scuola professionale di sartoria. ci si aiutava tutti, ognuno metteva a disposizione ciò che aveva e sapeva fare lo feci anche io cucendo. dopo qualche anno arrivò mio fratello marco dalla Tunisia si ammalò di tubercolosi, all’epoca era una malattia grave e diffusa, ricoverato al sanatorio morì nel 1954. proprio in quell’anno l’amministrazione comunale di Novara decise che si sarebbero costruiti case dignitose nel nuovo quartiere in periferia, il villaggio Dalmazia e finalmente nel 1956 anche la mia famiglia ebbe un appartamento in va Pordenone 2, era strano tutta per noi e con le porte! conobbi in quegli anni un giovane simpatico poliziotto napoletano mi sposai nel 1961 restammo al villaggio dove sono nati e cresciuti i miei figli e figli di amici profughi , nel quartiere arrivarono anche famiglie dal sud Italia, e fu subito buona

convivenza e amicizia. i miei figli non si sono mai vergognati di essere figli di profuga ma fieri del mio trascorso. attraverso i nostri figli il “villaggio” continuerà a vivere come vivranno le testimonianze di “vissuto” di amicizia tra profughi e novaresi che nel corso del tempo sono diventati vicini di casa inseparabili. il mio ricordo resta a voi, perché io il 7 novembre 2023, dopo 10 lunghi anni al “campo” e 67 anni vissuti in questo “cuore al quadrato” raggiungo lassù i nostri cari lasciando in custodia alla nuova generazione questo angolo della periferia Novarese.

Il Villaggio Dalmazia nei Social

Con l’avvento di Internet, il Villaggio Dalmazia si è adattato creando una pagina dedicata a tutti i simpatizzanti della nostra comunità.

Il Passato e il Presente:

Col passare del tempo, molti residenti e nativi del Villaggio Dalmazia si sono trasferiti, alcuni persino fuori da Novara. Questo ha portato alla perdita di contatti e alla dispersione della comunità. Tuttavia, l’idea di Roberto Perovich ha cambiato tutto. Ha mantenuto un gruppo sociale su Facebook, inizialmente chiamato “Dalla Caserma Perrone al Villaggio Dalmazia”, che poi è diventato “Villaggio Dalmazia 2.0”. Infine, è nato il gruppo “Villaggio Dalmazia 100”, un numero che rappresenta sia i membri che le nostre contraddizioni, unite dal glorioso passato. Lo scopo esclusivo di questo gruppo è la condivisione di informazioni, il divertimento e la celebrazione di tutto ciò che noi, “del Morbin”, sappiamo fare: allegria in tutte le sue forme.

Zara Film: Un Capolavoro Visivo

In concomitanza con il gruppo, è nata anche Zara Film, con l’obiettivo di rendere visibili tutti gli avvenimenti. Zara Film ha prodotto oltre 350 video di diversi generi e durate. Non c’è evento comune o data in cui Zara Film non sia presente con il suo regista e le sue attrezzature compreso un drone. Uno dei capolavori in cui tutto il Villaggio Dalmazia (vecchio e nuovo) ha partecipato è intitolato “Ricordo”. Questo film è stato presentato in occasione del 10 febbraio, alla presenza delle autorità. Gli autori di questo piccolo gioiello sono stati: Diego, detto Dieghin, per la scrittura; Piermarco, detto Pier, per la recitazione; Guerrino, detto Guerin, per l’assistenza alla produzione; e infine, Roberto Perovich (Roberto Pi), detto Robi, alla regia.

Un Grazie Sincero a Roberto

Mi chiamo Mario Fazio e questa è la storia della mia famiglia.

Nel 1947 mio padre arrivò alla Caserma Perrone di Novara come profugo da Tunisi. È stato lì che ha incontrato mia madre, una rifugiata greca che aveva già un figlio piccolo. Nel 1952 è nato mio fratello Salvatore e due anni dopo, nel 1954, sono venuto al mondo. Siamo cresciuti tutti insieme in un campo profughi, ma la vita era tutt’altro che facile. Mia madre fu ricoverata in sanatorio e io fui mandata all’orfanotrofio di Viale Giulio Cesare. Tuttavia, nel 1956, ci fu assegnata una casa nel Villaggio Dalmazia e la nostra vita cambiò. Nel 1959 nasce il mio fratello più giovane Aldo. Mio padre aveva trovato lavoro come muratore e questo era l’unico sostentamento della nostra famiglia. Ma nel 1963, a causa dei noti avvenimenti politici tunisini, mio padre ospitò le sue sorelle e i loro figli e mariti, in totale 11 persone, tutte provenienti da Tunisi. Abbiamo dormito in uno spazio di meno di 50 metri quadrati con 17 persone per oltre sei mesi, finché mio padre trovò loro una casa fatiscente a Pernate che aiutò a sistemare. Originario del sud Italia con la mia famiglia mi ritrovo bambino a Novara al Villaggio Dalmazia. La prima sensazione che percepisco è di ritrovarmi in terre diverse, terre fredde. Il caso mi accosta ad altre famiglie provenienti da lontano, da ex territori italiani e capisco che anch’esse si ritrovano in terre diverse, terre fredde.

Tramite attività aggreganti quali la scuola, lo sport ed altro mi confronto con realtà autoctone, distaccate, impenetrabili. Mi confronto altresì con una nuova realtà creatasi da fenomeni quali immigrazione, esuli da lontane terre patrie, profughi costretti a lasciare i propri averi; realtà multiculturale. Nasce la simbiosi. Vivere le stesse esperienze, confrontare le idee, trarre emozioni positive, avere lo stesso ottimismo, condividere esperienze di valutazione sfavorevoli mi ha permesso di riuscire a far parte di un Gruppo, quindi di entrare a far parte

della Comunità’. La comunità del Villaggio Dalmazia. Sono trascorsi 70 anni.

La “Corsa del Ricordo” è una gara di corsa su strada che si tiene ogni anno in diverse città italiane per commemorare le vittime delle foibe e dell’esodo delle popolazioni giuliano-dalmate. L’evento è organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica FARE SPORT in collaborazione con A.S.I. (Associazioni Sportive & Sociali Italiane) Comitato Provinciale e Regionale, con il Patrocinio della Regione Piemonte, Provincia di Novara e Comune di Novara, con il supporto di A.N.V.G.D. La tappa conclusiva della “Corsa del Ricordo” si è tenuta a Novara per la prima volta il 24 settembre 2023. La manifestazione decennale ha visto la partecipazione di molti atleti e appassionati di corsa, che hanno corso per 10 chilometri per commemorare le vittime delle foibe e dell’esodo delle popolazioni giuliano-dalmate. La “Corsa del Ricordo” è diventata un evento di grande rilevanza culturale e storica, che attraverso lo sport ha contribuito a far conoscere le tematiche legate alla tragedia delle foibe e dell’esodo delle popolazioni italiane da Fiume, dall’Istria e dalla Dalmazia nel secondo dopoguerra. La manifestazione ha svolto una funzione culturale e di risveglio delle coscienze di grandissima rilevanza.